عالقٌ بين ثقافتيّ الماضي والحاضر

كتبت: شروق جلهوم

إنَّ ثقافتنا المصريَّة -التي تكوَّنت على مرِّ العصور- هي الضَّوء اللافت الذي يجذب لنا عيون الأفراد من جميع أنحاء العالم، وهي ما تجعلنا الوجهةَ الأولىٰ لأولئك المهتمين بالثَّقافة، وذلك لما تحمله من دفءٍ وترابط وتنوع للتراث الثَّقافي، فثقافتنا نِتاج لحضارة فرعونيَّة قديمة وغزو أجنبي -ترك لنا بعض من ثقافته- وفتوحات عربيَّة إسلاميَّة، لكن مع مرور الوقت وانصهار العالم في بوتقة واحدة بفعل الإنترنت؛ دخلت إلى ثقافتنا أشياء جديدة مُتسللة، ولسوء الحظ هذه الأشياء لم تكن في صالح الثَّقافة وإنمَّا عملت على تدنيها.

بدايةً الثَّقافة: هي المعرفة المُتراكمة على مرِّ العصور، وتشمل الثَّقافة العادات والتقاليد وما فيها من طريقة ملبس واحتفالات في المناسبات المختلفة، كما تشتمل أيضًا على الفنون والقيم والعقائد وغيرها مما يحدد هوية المجتمع، ولكي لا أكون مجحفة فيما يتعلق بمسألة تدني المستوى الثقافي، سأوضح لك هذا التدني من خلال مقارنة بسيطة بين شكل الملبس والذوق الفني، وكذلك اللغة المستخدمة في الشارع بين الألسنة المتخاطبة في الماضي والحاضر لترى كيف تغيرت الثقافة بين الماضي والحاضر.

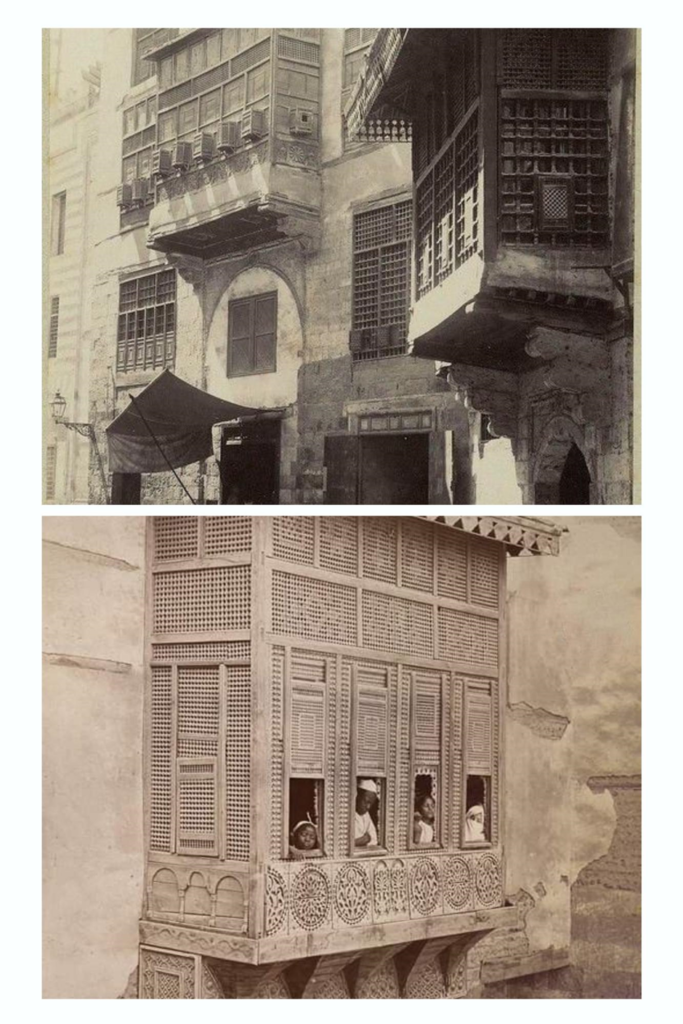

عندما تمسك ريموت التلفاز الخاص بك، وتتنقل بين تلك القنوات التي تبث الأفلام القديمة والبرامج والأغاني التي تحمل في طياتها عبق العقود الماضية؛ ستدرك أنك لا تشاهد قصة جميلة، وإنما تعايش، خلال هذه الساعة ونصف الساعة، ثقافة راقية وواقع قد كان! فتلك السيدة البسيطة التي ارتدت ملاءتها اللَّف ووضعتها حولها بشكلٍ فِضفاض، ووضعت على وجهها -حياءً- برقع يكشف عن عسليَّة عينيها فقط؛ ستخبرك هيئتها هذه عن بيئتها المُحافظة، أي الثقافة المُحافظة التي انتشرت في هذه الفترة، ولو تأملت قليلًا في شكل البيوت ونمط تصميمها -البيوت ذات المشربيَّات- ستجد أنها صُممت لتضمن خُصوصيَّة ساكنيها فلا يُمكن للشخص الذي يقف في الخارج أن يلمح طرف أنثى من سكان البيت، كما لا يُمكن للضيف أيضًا أن يرى أحدًا من سكان المنزل، فتصميم البيت كان يضمن للضيف خُصوصيَّته وراحته وكذلك أهل البيت، عندما تخلت المرأة عن ملاءتِها، وحاكت الغرب في أزيائهم، وارتدت فُستانًا رقيقًا بسيطًا لا يعرف التطريز الغالي طريقًا له، ستجد فُستانها هذا يَنُم عن رُقِيها كما لو أنَّها مُنتمية لعائلة ثرية، فثقافة الثياب في هذه الفترة كانت تحمل من البساطة والاحتشام قدرًا؛ تُجْذَب العين له.

أما ذلك الرجل الأُميّ الذي تحدثه لساعات ولا تَمل من حديثه؛ سيكشف لك لسانه عن أن عقله ليس بفارغٍ، سيكشف لك أيضًا عن ثقافته التي لم يكتسبها من المدارس، وإنما اكتسبها من كبار الشعراء -الذين كانوا وحدهم بمثابة مدارس-، مثل أمير الشعراء أحمد شوقي، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، وغيرهم من الذين وقفت كوكب الشرق لتتغنى بقصائدهم؛ لترسلها عبر أثير الإذاعة إلى آذان عطشىٰ للرقي، جوعىٰ لجمال الكلمات وروعة الصور، كذلك استماعهم لبرامج الإذاعة التي كانت تختار كلماتها وبرامجها بعناية؛ خلق من الطبقة المُتوسطة أُناسًا ذوي عقول مُتفتحة وألسنة فصيحة، بينما الطبقة العُليا كانت تتردد على الصالونات الأدبية لتبادل الفكر والثقافة ومناقشة الموضوعات المهمة.

كل هذه الأشياء خلقت مُجتمعًا تتمتع ثقافته بقدر من المُحافظة والرُّقي واللغة المُعتدلة المُهذبة. هذا فقط تدركه من خلال بعض المشاهد، ستجد عقلك دون وعي يبعث لك صورًا تراها يوميًا في الشارع لشباب اتخذوا من الأقمشة المهترئة ثيابًا لهم بدعوى الموضة، وبنات اتخذن قطعًا يطلقون عليها ثيابًا تكشف وتحدد أكثر مما تستر، ستسمع في أذنك أيضًا الكلمات التي سمعتها أثناء مرورك بجانب إحدى التجمعات التي اشمأزت منها أذناك.

كل هذا حدث بسبب الانفتاح على الثقافة الغربية والغَرف منها دون مراعاة لثقافتنا العربية الإسلامية، ودون الأخذ منها ما يناسب ثقافتنا، وهذه المُحاكاة لم تقتصر على المُحاكاة في الملابس وطريقة التحدث واستخدام المصطلحات الأجنبية والعبارات التي لا تليق بل وصلت إلى ما يستمعون إليه ويشاهدونه، فبدلًا من مشاهدة برنامج ينمي الوعي أو الاستماع إلى “بودكاست” يثقف العقل، أصبح الاتجاه إلى الاستماع للأغاني العربية بمحاكاة أجنبية في الكلمات والصور والملابس.

بعدما يقارن عقلك بين الثقافة في الماضي والحاضر؛ ستصبح عالقًا بين ثقافتي الماضي والحاضر، بين ثقافة تريد أن تعيش فيها، وثقافة لا تريدها ولكنك للأسف مجبر على أن تعيش فيها وتتعايش معها.